|

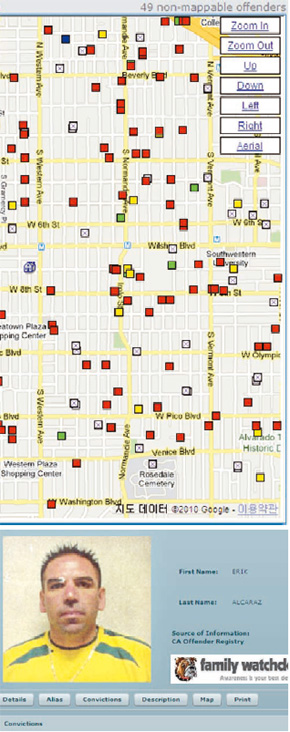

| » 미국 로스앤젤레스(LA) 킹즐리 지역을 미국의 인터넷 범죄지도 웹사이트 ‘패밀리워치도그’(familywatchdog.us)를 통해 검색한 결과 어린이 상대 범죄, 성폭행, 기타 범죄 등을 저지른 사람의 집과 근무지를 여덟가지 색깔로 구분해 표시하고 있다. 사각형을 누르면 구체적인 범죄인 관련 자료도 볼 수 있다.(아래 사진) |

| |

|

|

경찰이 부산 여중생 납치·살해 사건을 계기로 어린이 성범죄자와 같은 강력범이 어디에 살고 있는지 보여주는 ‘범죄지도’를 만드는 방안을 추진하고 나섰다. 범죄 전력자가 사는 곳을 피해 좀더 안전해지자는 취지인데, 인권침해 등의 역기능 때문에 조심스런 접근이 필요하다는 지적이 나온다.

■ 한 차례 입법 실패 경찰은 17일, 오는 5월부터 경찰청 누리집 등에 ‘성범죄자 전자지도’를 게시하는 방안을 추진하고 있다고 밝혔다. 하지만 이는 성범죄자 인원수만을 시·군·구별로 지도 위에 표시하는 초보적 수준이다. 보건복지가족부도 ‘성범죄 알림이(e)’(sexoffender.go.kr)를 통해 지난 1월1일 이후 범죄를 저지르고 출소한 성범죄자의 개인정보를 알려주고 있다. 하지만 소급 적용이 불가능해 이날까지 검색할 수 있는 성범죄자는 한 명도 없었다.

범죄지도 작성 시도는 예전에도 있었다. 경찰청장 출신인 이무영 전 민주당 의원은 지난 2008년 ‘한국형 범죄지도’를 표방하면서 ‘지리정보시스템(GIS)을 이용한 범죄지도’ 관련 입법을 추진한 적이 있다. 경찰이 아동 성폭행 등 강력범죄 데이터를 내놓으면, 이를 바탕으로 온라인상의 지도에 범죄 발생 위치·시간, 범죄자의 거주지와 신상 정보 등을 표시해 일반에 공개하자는 것이다.

하지만 일부 지역 주민들이 “온라인 범죄지도가 생기면 우범지역으로 낙인찍힌 지역의 집값이 바닥까지 떨어질 것”이라고 반발하면서 흐지부지됐다. 이 전 의원은 “국회 행정안전위원회 의원들조차 ‘(부동산 문제로) 지역구에서 난리가 났다’고 난색을 표시했다”고 말했다. 현재 미국이나 영국 등 일부 국가는 특정 강력범죄자의 얼굴 사진과 이름, 신체 정보, 자택·근무지 주소 등 구체적인 정보를 일반에 공개하고 있다.

■ 합리적 범죄 분석 수단 될까? 강력범죄의 예방 필요성을 인정하면서도 ‘지나친 범죄자 정보 공개’가 가져올 부작용에 대한 염려의 목소리는 만만치 않다. 가해자뿐 아니라 피해자의 신상마저 노출시킬 우려가 있고, 가해자의 가족까지 ‘연좌제’로 피해를 입을 수 있다는 등의 인권침해 논란이 대표적이다.

오창익 인권연대 사무국장은 “가난한 동네의 범죄 위험이 더 높은 우리 현실에서 이런 지역이 가중 차별을 받을 수밖에 없다”며 “범죄자가 있다 해도 연고지를 쉽게 떠나기 어려운 국내 실정에서 부작용만 키우고 실효성은 없을 듯하다”고 말했다.

이런 상황에서 일부 전문가들은 역기능을 최소화하고, 범죄예방의 실효성을 높인 ‘한국형 범죄지도’를 제작할 필요가 있다고 제안했다. 경찰이 범죄 정보를 가공해 ‘2차 범죄지도’ 형태로 공개하자는 것이다. 여기엔 △특정 범죄에 대한 가해·피해자의 일반 특성 △지역 특성과 범죄의 상관관계 △특정 범죄자의 이동경로 분석 △범죄 다발 건물의 유형 또는 입지 조건 등을 담을 수도 있다.

표창원 경찰대 교수는 “단순 통계가 아닌 공간적 개념을 도입한 범죄 분석을 통해 지역적 특색에 맞는 범죄예방 대책이 나올 수 있다”며 “인권 침해와 재산권 피해 등의 역기능을 방지하면서도 범죄 예방에 도움을 줄 방법을 찾아야 한다”고 말했다.

홍석재 김연기 기자 forchis@hani.co.kr